资讯分类

求求了,他的完整版 -

来源:爱看影院iktv8人气:878更新:2025-09-18 00:25:16

近期,《漫长的季节》在奈飞平台上线引发热议,观众们的兴奋点并不在于国产剧的国际化传播,而是聚焦于“完整版”这一关键词。许多网友猜测,由于无需应对审查制度,这部剧集或许会以更加完整的形式呈现,展现出原本被隐去的细节与叙事。

遗憾的是,后来我们才意识到,这种期待不过是单方面的想象。影片依旧如初,没有任何改变。那种似曾相识的感觉,确实令人感慨。近年来,我们无数次围绕着“删减版”与“完整版”的话题展开讨论,渴望从细微的线索中还原电影最初的模样,期盼某天能亲眼见证它的“终极”版本。例如年初上映的《无名》,我们始终认为王一博角色的背景设定或许比影片呈现的更为复杂。因此,在影片登陆亚马逊平台后,我们迫不及待地寻找那额外的3分钟片段,试图用事实来印证自己的猜测。

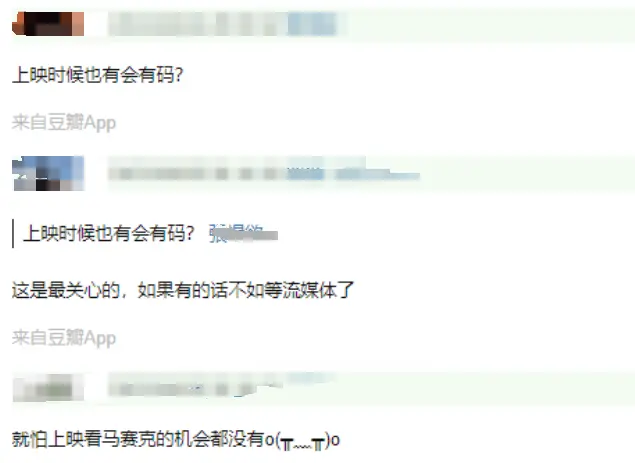

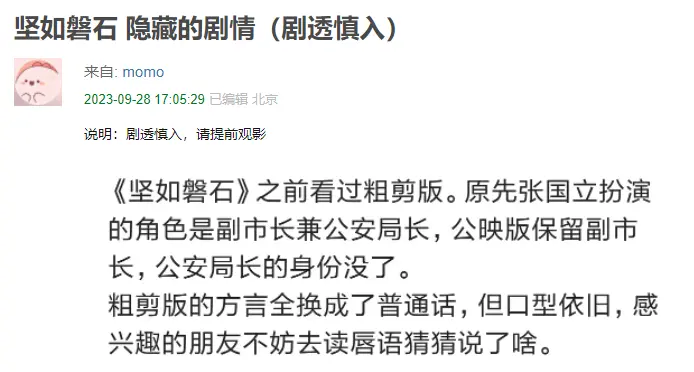

张艺谋导演的国庆档电影《坚如磐石》因删减了长达三分钟的浴室打斗戏段落,引发了观众的广泛讨论。许多网友表示遗憾,认为该情节对角色塑造具有重要意义。据悉,张国立饰演的角色实际上承担着多重身份,这种复杂性在删减后的版本中未能充分体现。因此,影迷们持续关注并收集相关素材,期盼导演日后能释出原始拍摄版本。

这种现象呈现出一种悖论:每当人们接触到被删减的作品时,往往会下意识地认为其完整版本必然是精品。这种认知是否经得起推敲?国片的水准,或许正取决于观众能否突破这种思维定式。我们是否早已被"删减"这一概念所驯化,以至于对未删减的原作产生某种预设的偏见?

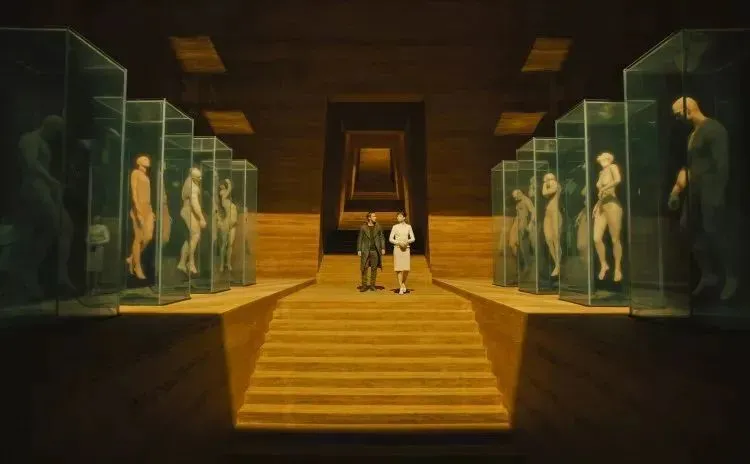

此前提及的完整版内容多以海外影片为主,部分作品因涉及敏感元素在引进时需进行特殊处理。以《银翼杀手2049》为例,尽管影片中存在裸体仿生人等视觉场景,但影院通过局部放大的方式,着重呈现主角高司令的面部特写,以此规避审查风险同时保留核心叙事张力。

《银翼杀手2049》在不同版本中呈现了制作团队对剧情深度与视觉呈现的取舍,未删改版保留了更具冲击力的场景,而删改版则通过调整叙事节奏来平衡审查标准。这种对比引发了影迷对于艺术表达与市场限制之间张力的持续探讨。

《水形物语》中女主角的裸体场景因审查制度被部分遮挡,这一处理反而激发了观众以"小黑裙"作为象征符号的讨论热潮,既是对电影美学的呼应,也体现了影迷群体在限制下的创意表达与情感投射。

此类删改不仅源于内容本身的露骨性,更与价值导向密切相关。例如《绿皮书》中,删除了黑人钢琴家在浴室与同性伴侣的"激情戏",而《小黄人大眼萌》则将反派角色"改邪归正"的结局作为调整方向。

近年来,电影在不同地区上映时进行内容删减的现象愈发频繁,以至于每部外语影片的上映都伴随着对其是否经过剪辑的热议。例如,2018年上映的《死侍2》便曾引发广泛关注,该片主演瑞安·雷诺兹曾公开表示,影片在中国内地院线发行时并未进行任何删减,完整呈现了原版内容。

一部原本标注R级的电影"一刀未剪"?看似矛盾,实则暗藏玄机。当我们走进影院才发现,死侍并未欺骗观众,其在中国内地上映时确实采用了未经删减的版本。然而值得注意的是,该版本并非原版直接引进,而是由片方自主删减并新增镜头,将电影的评级从R级(限制级,17岁以下需家长陪同观看)调整为PG-13(普通级,适合青少年观看)。这种处理方式在2019年导致该片在中国内地、中国香港、中国台湾及新加坡同步上映。相较之下,近期上映的R级电影《奥本海默》则引发更大关注,导演曾公开表示若进行删减就拒绝引进中国内地,展现出对影片完整性的坚持。

最终,观众在忐忑、好奇与信任交织的情绪中踏入影院。然而,当座椅陷落的瞬间,他们才惊觉所谓“未删”实为技术层面的精进,所谓“大头贴”不过是形式上的创新。若说删减,为何为她添置衣物反成观影举动?若言未删,为何影像始终笼罩着朦胧光晕?这种“一刀未剪”的宣传噱头,实则在潜移默化中重构观众认知——当国产电影被赋予“与国际接轨”的想象,那抹滤镜下流淌的竟然是和平、自由与友爱的幻象。国人对删减的焦虑由来已久,但此刻的疑问更尖锐:即便真能做到“零剪辑”,是否就该成为电影界的褒奖?2006年《中国青年报》曾以《一刀不剪是份丰厚的奖赏吗》为题,披露《达·芬奇密码》在国内获得全尺度播放的特殊待遇,而《碟中谍3》却因上海晾衣竿被质疑“丑化城市”。因此,真正的“未删”究竟在对抗什么?观众对“未删”的渴求又指向何种深层期待?更值得玩味的是,当我们在镜头碎片中拼凑完整叙事时,是否已悄然接受了“删减”的合理叙事?

部分观众在观看《坚如磐石》完整版后注意到,影片对原有故事线进行了调整删减,并对张国立的角色定位进行了重塑。这种改动导致许多观众在观影过程中产生困惑,不得不通过网络搜索未删减版本的剧情片段,才能更清晰地理解人物之间的复杂关系。

为探究删减内容背后的深意,观众纷纷开启侦探式解谜模式。随之涌现出诸多短视频话题,如#《坚如磐石》删减细节解析、#《坚如磐石》重要修改全记录、#删减片段暗藏玄机等。人们从预告片中捕捉与正片关联的蛛丝马迹,深入挖掘演员访谈中的故事线索。更甚者,曾为理解《狂飙》大结局掀起全网读唇语热潮,通过网友的集体解读,才得以窥见该作品在大量台词修改之下,所折射出一个更为黑暗、更具冲击力的故事真相。

中国的观众拥有非凡洞察力与惊人耐心,他们能够从《封神第一部》微博花絮中挖掘被删减的线索,进而还原被刻意隐藏的信息。Sir此前曾撰写过一篇深入探讨《封神》删减内容的文章,点击此处回顾。

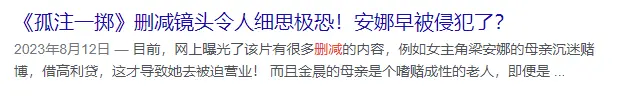

在《孤注一掷》的删减片段中,安娜被陆经理按头迫使下跪的场景远不止表面的"臣服"那么简单,这一幕实际上揭示了权力关系中更深层的压迫与操控。

观众往往通过花絮或演员采访来拼凑对电影的完整理解。是否必须依赖这些删减内容,才能让剧情更具吸引力?Sir认为,真正完整的电影应当保留所有原始素材。毕竟某些细节对于塑造人物具有关键作用(当然,也有部分影片将删减内容作为营销手段,此类案例暂不展开)。例如,《坚如磐石》的删减花絮中曾呈现一个关键场景——于和伟饰演的角色使用扳手击打他人,原为五次动作,最终被删减为三次。这种改动不仅削弱了暴力行为的冲击力,更将原本带有泄愤情绪的冲突升级为蓄意谋杀的严重性。

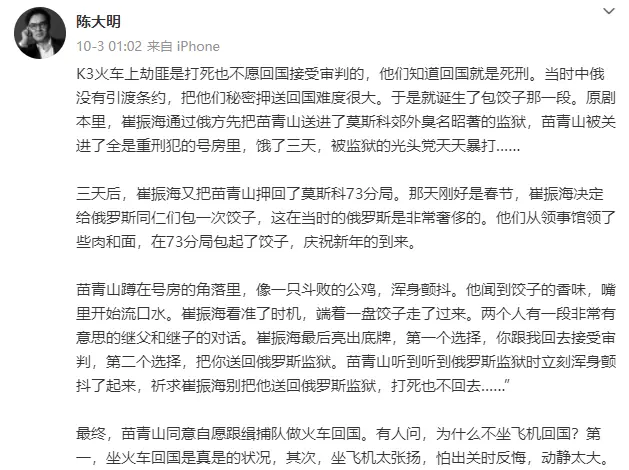

在邱礼涛执导的《93国际列车大劫案:莫斯科行动》中,编剧曾通过微博公开两段删减片段。这些看似无关的角色背景设定,实则巧妙构建了张涵予与黄轩饰演人物之间的父子羁绊,为两人的角色互动注入了深层的情感联结,使观众更能体会角色间的共鸣与理解。

观众们通过这些细节自主构建了角色的背景故事,而网络中零散的片段信息也因其独特价值而显得弥足珍贵。

未删减的电影就等同于优秀吗?以郝杰执导的《我的青春期》为例,该片原名《我的春梦》,在上映时被删减15分钟引发广泛争议。导演随后将完整版公之于众,却未能扭转口碑,豆瓣评分至今维持在6.1分。这种现象背后,折射出观众对删减的复杂心态。近年来,许多影片都将"删减"作为营销噱头,实则以"委屈"为名,将创作空白留给观众想象。在这场文化博弈中,我们似乎更擅长为删减的"勇气"打分,却难以衡量其是否真正提升了作品质量。

当"删减"成为某种应激反应,国产电影的创作生态便显露出异化迹象。观众在观影前暗自祈祷删减适度,观影后却不断质疑删减是否发生,甚至在某些未删减的细节上被媒体渲染为"突破尺度"的狂欢。这种集体心理投射,让《坚如磐石》等作品上映后便面临"是否被删减"的舆论拷问。而创作者则陷入更深层的焦虑:在审查制度下,究竟该先删减还是后删减?当影片反复被退回,是否意味着必须转向更为安全的创作路径?

值得深思的是,这种畸形心态的形成并非一朝一夕。30年前《活着》《蓝风筝》即便面临审查困境,仍有渠道实现商业价值,而如今的电影创作似乎更依赖内地市场生存。在缺乏分级制度的现实下,观众既期待"原版"的完整性,又本能地对所谓"敏感"内容产生排斥,这种矛盾心理折射出整个影视产业的价值观困境。当"无菌环境"成为默认认知,我们是否在无意间成为了审查制度的共谋者?

更深层的危机在于,这种集体潜意识已逐渐侵蚀创作本真。观众在期待删减时,实则是在为创作者的保守行为背书;创作者在犹豫删减时,又在迎合这种畸形期待。当"删减"成为某种隐蔽的宣泄口,我们既难评判作品本身的价值,也失去了对创作自由的真正理解。这种双重困境,或许正是中国电影生态难以突破的症结所在。

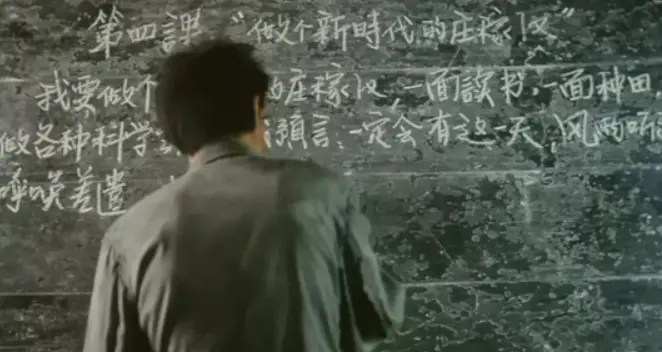

过去曾涌现出诸多讽刺官僚主义的作品,如《背靠背,脸对脸》,以及聚焦社会现实的《盲井》《盲山》和深入人性剖析的《天狗》等"大胆"创作。而今当电影作者性逐渐式微,那些曾以艺术表达为使命的导演——无论是忻钰坤、文牧野还是程耳——最终也只能在春节档期交出答卷,《奇迹·笨小孩》《无名》等作品成为时代注脚。若再过三十年,电影生态将何其面目?或许只能感叹,当"原片保留"变成一种难得的恩赐,当"窥探"成为解读影片的必经之路,当"懂的都懂"化作创作者与观众间的暗语,我们与电影本真的距离,终将愈发遥远。此时Sir不禁想到张艺谋的《一秒钟》,其幕后纪录片中有一幕令人印象深刻的场景:在观影讨论会上,张艺谋透露出影片的核心命题——主人公张九声数月前便已知晓女儿离世的真相。

因此,他才会对那两帧展现女儿身影的胶片格外珍视,这正是他执着追寻该胶片的深层动因。而这段画面引发的网络热议中,有评论直言:「若将此画面置顶,剧情脉络便豁然开朗。」

并非我们不谙电影之道,而是那些细微的声波在银幕上悄然绽放时,稍一分神便会消散于无形。对张九声而言,亦是我们共同的共鸣——这转瞬即逝的画面,承载着生命的重量,是无法重来的记忆,亦是我们这个时代的最终坚守。

本文所引用的图片素材均通过网络获取

最新资讯

- • 《威尼斯惊魂夜》发布新预告 探寻亡灵杀人案 -

- • 《海王2》发布预告 浪潮汹涌风云再起 -

- • 《亨利·休格的神奇故事》曝预告 安德森趣味新作 -

- • 爱情片《一见钟情》发布海报 国际航班遇真爱 -

- • 《AI创世者》发布预告 人机大战决定世界存亡 -

- • 老马小李合作再造经典 《花月杀手》口碑上佳 -

- • 女英雄联手喵喵队出击 《惊奇队长2》曝新预告 -

- • 《沼泽王的女儿》推迟上映 黛西·雷德利复仇 -

- • 吴磊蒋勤勤新片入围东京电影节 10月28日首映 -

- • 2023国庆档新片预售票房破亿 《前任4》领跑 -

- • 热剧《冰血暴》第五季发布预告 探究迷之悖论 -

- • 《宿敌》第二季曝光剧照 聚焦卡波特的女人们 -

- • 艾玛·斯通新剧《诅咒》发剧照 萨弗迪兄弟打造 -

- • 《洛基》第二季发布新特辑 回顾抖森十年经典 -

- • 《完美音调》衍生剧被取消 首季反响良好 -

- • 诡计之神回归 《洛基》新季开启穿越大法 -

- • 《毒门教母》发布预告 索菲亚·维加拉演绎传奇 -

- • 谍战剧《慢马》第三季发布剧照 定档12月开播 -

- • 《同路人》发布特辑 聚焦刻骨铭心同性之恋 -

- • 《波西·杰克逊》剧集发新预告 神话冒险启程 -