资讯分类

顶流作家,又“塌房”了 -

来源:爱看影院iktv8人气:153更新:2025-09-17 02:42:44

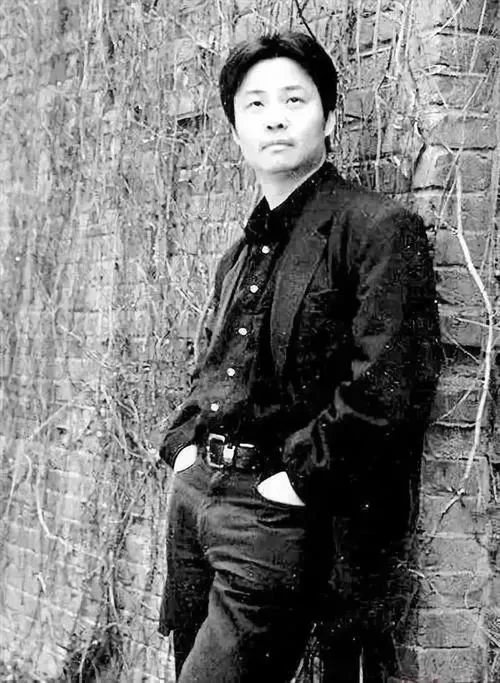

余华的创作生涯始终伴随着公众舆论的起伏。近年来,这位中国文学的重要作家频繁成为讨论焦点,原因各异:新书出版引发对其文学水准的质疑,商业活动如指导高三学生写作则招致对其经历的争议;在接受采访时提及C罗,他那句“梅西那么多金球奖,应该分一两个给C罗”的言论,更让球迷们戏称他“有版税却没分给读者”。据公开数据,仅凭《活着》这一部作品,余华便收获了逾1550万元的版税收入。而当他的作品在社交平台上被贴上“踩雷文学”的标签时,人们又抱怨其内容过于沉重。然而,面对这些批评,余华始终保持着一种独特的从容,他坦言自己早已习惯被批评,甚至调侃道“被骂了四十年,这点委屈算得了什么”。

有趣的是,这位被贴上多重标签的作家,身上似乎始终流淌着某种不变的特质。当他以“段子手”形象出现在公众视野时,那些曾被文学评论家剖析过的文字,竟因幽默的表达方式焕发新的生命力。在谈及《活着》的成名经历时,他戏称“全靠运气”,自嘲独特的叙事风格源于“不认识几个字”的生活体验。对于热泪盈眶的读者,他则表示“他们哭得越伤心,我越高兴”,这种将创作与读者情感深度绑定的态度,恰成为其艺术表达的注脚。

在当代文坛的坐标中,余华始终与莫言、史铁生、苏童等同辈作家保持着某种微妙的关联。在访谈中,他用生动的比喻重构了这些文学巨擘的形象:史铁生是“最惨守门员”,苏童被描绘成“单纯老实人”,而莫言则成为令人敬畏的“让读者灵感尽失的糟老头子”。这种将严肃文学话题转化为轻松对话的能力,既体现了他对创作本质的清醒认知,也折射出中国当代文学在商业化浪潮中的某种生存智慧。或许,正是这种不断蜕变的特质,构成了余华最稳定的标签,而这些标签的更迭,恰恰印证着他“活着”的文学生命力。

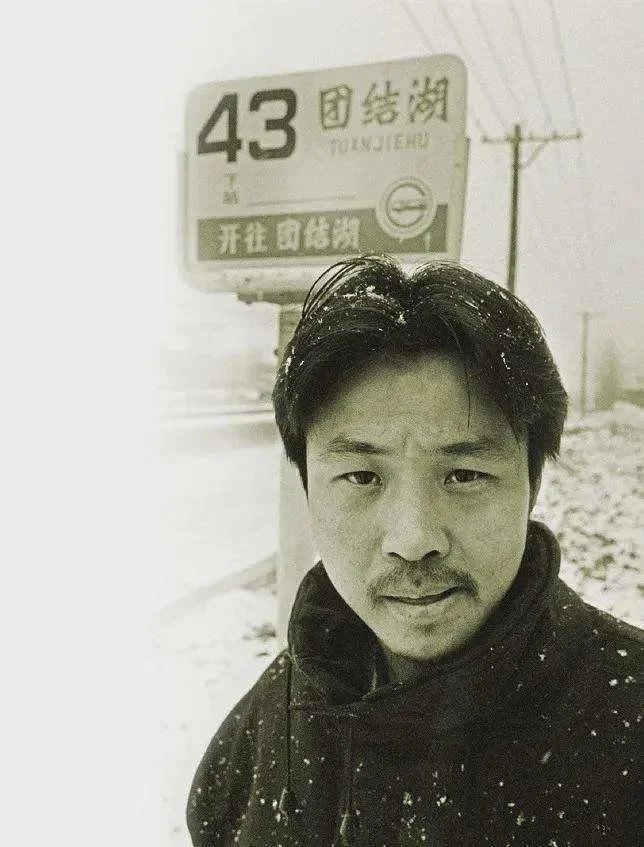

对于众多作家来说,“故乡”始终是创作中难以割舍的核心主题。即便在北京生活了30多年,余华依旧认为这座都市只是他人的归属。每当他在写作中发现精彩故事时,总会不自觉地将背景设定为自己的出生地海盐。他曾在访谈中坦言:“作家的童年生活之地才是真正的归属,童年的记忆如同一台复印机,将世界的最初影像镌刻在个体的感知之中,而成年后的经历不过是对其进行细致调整与补充。”

尽管余华的籍贯为浙江省海盐县,但他实际上出生在杭州。他的父母皆从事医疗行业,父亲在余华三岁时因职务调动率先迁居海盐县,彼时他通过书信向母亲描绘这片土地为“绝美之地”。然而当母亲带着余华与兄长抵达后,却发现海盐县仍处于较为落后的状态,连一辆自行车都难以寻觅。年少的余华曾热衷于尾随经过县城的卡车奔跑,贪婪地吸入尾气,他回忆道:“那时我总觉得尾气带着一种令人痴迷的香气,是工业文明特有的味道。”

余华幼年时期搬至海盐后,与家人共同居住于父亲工作的医院员工宿舍。这个紧邻外科手术室的居所,左侧是从未上锁的太平间,中间是敞开的厕所,三者构成了一种奇特的生活空间。村民对医院设施的觊觎使得这两扇门从未被安装,每当酷暑难耐时,余华便常在太平间的水泥床上度过午休。多年后谈及这段经历,他坦言:"在我记忆中最为洁净的场所,既非如今五星级酒店的大理石地面,亦非白瓷砖的洗手间,而是童年时代那间我曾午睡过的太平间。"这种特殊的成长环境让他在夜深人静时常被手术室外的悲怆哭声唤醒,那些啼哭声成为他认知世界的重要启蒙。正因如此,余华对死亡形成了独特的理解,这种认知也深深植根于其后续文学创作中。

余华在回忆童年时曾坦言自己格外爱玩。小学时期,他常以"肚子疼"为由逃避上学,甚至在出门前最后一刻突然装病,满地打滚以博取同情。这种把戏被父亲识破后,反倒让家人产生了新的担忧。当余华再次故技重施时,父亲立刻带着他前往手术室,最终决定由自己担任主刀,母亲则负责给儿子注射麻药。在失去意识前,余华听到的最后声音是母亲带着叹息的告白:"可惜了,孩子以后没办法当飞行员了"。

1973年海盐图书馆重新开放后,余华的父亲为他与哥哥办理了一张借书证。当时年仅13岁的余华开始广泛涉猎各类书籍,除阅读外国文学经典外,尤其偏爱金庸武侠小说。他坦言自己并不关注作品中的爱情线,而是更着迷于精彩的武打场面。进入高中阶段,同学们之间盛行传阅小说,由于借阅频繁,不少书籍出现页码缺失的情况。余华对缺失结尾的书籍尤为敏感,每当遇到这种情况,他会连续多日在睡前闭眼构思各种结局,逐日推敲一个完整的收尾。那些年里,他在脑海中为不同作品构思了上百个结局版本,而这些被遗失页码的图书,也悄然成为他日后文学创作的重要基础。

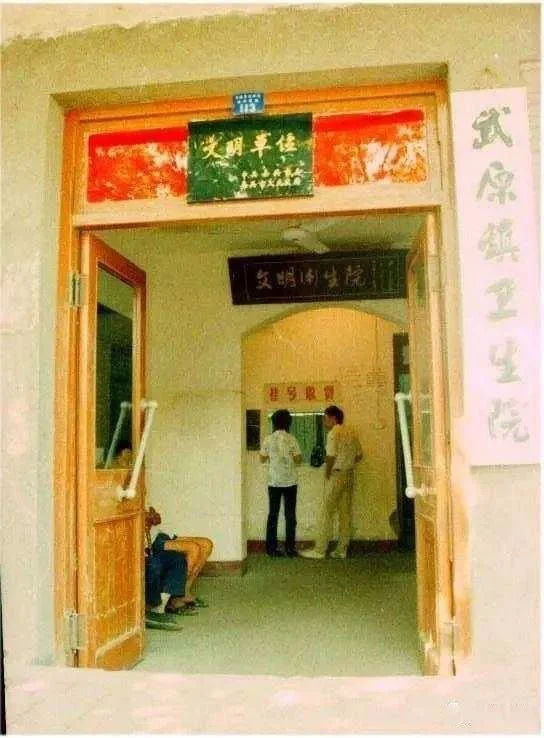

余华的青春岁月里,既无明确理想,也未设定职业目标。彼时的社会普遍实行统一分配制度,年轻人的工作多由国家安排。1977年,高考制度恢复后,余华作为高三学生积极参与了这场改变命运的考试,然而两次尝试均以失败告终。最终他被分配至武原镇卫生院,开启了牙医生涯。值得注意的是,这位后来成为著名作家的青年,在接受工作前从未接触过医学教育,更未曾系统学习过相关知识。入职首日,师傅仅让他观摩了一次拔牙操作,便直接安排其独立进行类似工作。

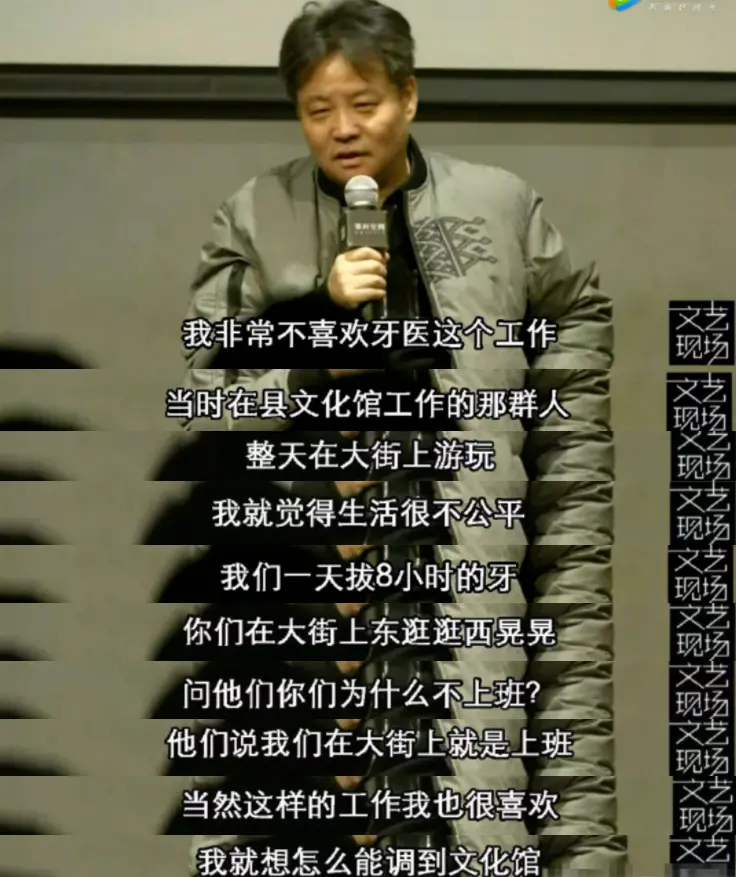

多年后,余华回想起在武原镇卫生院担任牙医的那段时光,坦言道:"我始终对那段经历感到厌倦。每天面对他人张开的口腔,他总感叹那是世间最缺乏诗意的所在。"那家牙科医院坐落在小镇中心,诊室的窗棂外正横跨着一座石桥。空闲时刻,他常倚着窗棂远眺,目光中透着迷茫:"我的人生难道就要困在这个地方吗?"正是在窗前沉思的时刻,他注意到桥下总有一群人踏着晨光穿梭往来。那份对自由的向往促使他一次实地探访,向他们询问为何不需佩戴工牌,对方答道:"我们是县文化馆的,街头便是我们的办公室。"听完这番话,余华眼中闪烁着希望的光芒,从那之后,进入文化馆工作成为了他毕生的追求。

有位美国记者曾好奇询问余华,为何要舍弃收入可观的牙医职业,转而投身清贫的文学创作。余华回应道:“其实那时的牙医工作和文化馆的工资都差不多,都是穷人,我为何不选择一个更自由的穷日子?”为实现进入文化馆的夙愿,他开始尝试小说创作。通过研读《人民文学》中的作品,初步掌握了标点符号和段落分隔的使用技巧,便模仿着创作出人生首部小说。后来余华自嘲说:“评论家称赞我的文字简洁,那是因为我识字量有限。”

1982年,余华22岁,开启了写作之路。彼时他白天在医院从事拔牙工作,夜晚则伏案创作,常常彻夜不眠直至晨曦微露,导致次日上班时精神恍惚。面对盛夏肆虐的蚊虫,他选择穿着厚实的牛仔裤并将裤脚塞入高帮雨鞋,同时左手腕缠绕毛巾以防汗水洇湿稿纸。尽管以笔为剑,但被退稿成为生活的日常,每当信件送达,邮递员总会将信封从围墙抛入院中,而父亲只需听到"吧嗒"一声便知晓:'退稿又来了。' 这般苦读持续五年,直至1986年秋日,一封来自《北京文学》主编的来电打破沉寂。对方提出邀请他赴京参与稿件修改,并承诺承担旅费与食宿费用,每日另予生活津贴。余华当即购置车票,历经数十小时车程抵达首都。编辑阅后表示:"作品极具潜力,只是结局过于阴暗,需要调整得豁然开朗。" 他随即回应:"只要能够出版,我愿从头至尾重塑光明结局!"

余华完成改稿后,仅用一天时间便打磨定稿,并将作品命名为《十八岁出门远行》。副主编李陀对这篇稿件颇为赞赏,欣然决定将其发表在《北京文学》当年第一期的头条位置,他对余华说:“你已经走在中国文学的最前列了。”改稿结束后,编辑部着手核算差旅费用。1986年底归家时,余华口袋里揣着近90元积蓄。在火车途经山东停靠站时,他特意从站台小摊选购四只烧鸡赠予父亲。这次北京之行带来的不仅是文学认可,更让余华在返程后顺利调入县文化馆。彼时他已在县城牙科诊所工作五年,累计完成超过一万个拔牙手术。进入文化馆的第二年年初,余华在一周内接连收到三封约稿邀请函,他将信件整齐排列在父亲案头,自豪地宣称:“你儿子出名了。”余华坦言,‘只有在那时有过短暂的出名感,之后从未再体验过。’

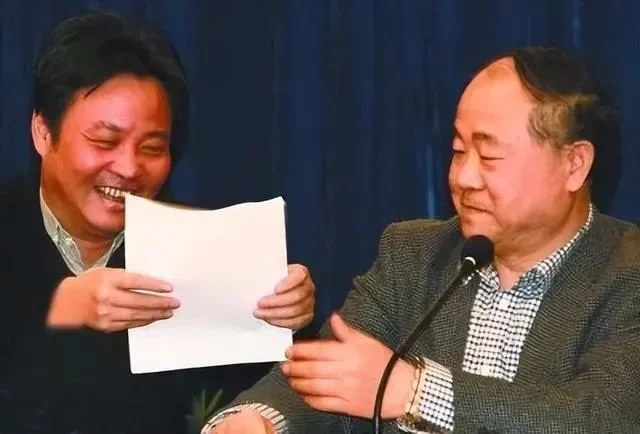

莫言曾这样评价余华:他的言辞略显迟缓,目光如炬,从不曲意逢迎,尤其对所谓名流毫无敬畏。相传余华曾从事五年牙医工作,我不敢想象那些患者在这位狂生手中承受了怎样的痛苦。他那双铁钳般的双手,或许让每个就诊者都经历了一场特殊的磨难。

余华与莫言的文学缘分可追溯至上世纪八十年代末期。彼时余华已凭借短篇小说《十八岁出门远行》初露锋芒,随后又在《收获》杂志相继发表《四月三日事件》和《一九八六年》等作品,逐步在文坛奠定了自己的文学地位。

1987年2月,余华受邀前往北京参加鲁迅文学院讲习班。次年,他进入由鲁迅文学院与北京师范大学联合举办的研究生班学习,同班同学中便有莫言。两人同住一室,平日里常在宿舍内专注创作小说,甚至从走廊搬运来一个旧柜子与房间原有柜子组合,将仅十余平米的居所分割为两个独立空间。然而即便如此,创作时仍能透过柜门缝隙彼此窥见,余华回忆道:"我们都感觉很别扭。"后来莫言又添置了几张画报,将缝隙贴满后,两人才真正拥有各自的创作私密空间。期间,余华完成了《在细雨中呼喊》的创作,而莫言则撰写了《酒国》。

余华与莫言虽在创作时皆不愿被打扰,但这份源于文学理想的革命情谊却悄然孕育。1994年,余华在家中创作《许三观卖血记》之际,莫言正于高密深耕《丰乳肥臀》。彼时余华家中刚安装首部电话,每隔两周便与莫言通一次电话,分享各自的创作进展。回溯往昔,鲁迅文学院的那段时光成为余华生命中最自由洒脱的岁月。每逢秋收时节,莫言常请假返乡助农,而余华则会邀请文学院同窗前来宿舍相聚。彼时他与史铁生情谊深厚,常相约外出,途经市中心时总要顺访史铁生寓所,就生活琐事与创作心得进行深入交流。

后排自左向右依次为刘震云、莫言、余华、王宁、万琦,前排则坐着史铁生。这是余华首次远行,且此前尚未结识史铁生。在旅途中,刘震云负责背史铁生上下火车,轮椅和四人的行李则由余华与莫言共同承担。活动结束后,众人与辽宁文学院的学生们进行了一场足球赛。余华巧妙安排史铁生担任守门员,并幽默地对学生们说:“如果你们一脚把球踢到史铁生身上,他很可能被你们踢死了。”这一战术果然奏效,场上无人敢挑战史铁生守卫的球门,最终比赛大获全胜。多年后回忆这段往事,余华感慨道:“那时候确实很好玩。”而今史铁生已离世十三年,余华也早已告别青春时代。1992年,刚完成《秋菊打官司》拍摄的张艺谋看中了余华的中篇小说《河边的错误》,计划将其改编为惊悚片。在讨论过程中,余华突然推荐自己的另一部作品《活着》,并询问张艺谋是否愿意一读。为更深入理解余华的创作风格,张艺谋用一夜时间读完了尚未出版的《活着》。次日见面时,他激动地表示:“这部小说太好了,看完后我一整夜没睡着。”随即决定执导《活着》。余华后来自嘲道:“当时我还不了解,还以为张艺谋真的失眠,后来才知道他本就习惯每天只睡两小时。”

1994年,余华的文学作品《活着》被改编为同名电影,该片上映后取得巨大成功,不仅让导演张艺谋在国际影坛崭露头角,更使演员葛优斩获戛纳电影节最佳男演员奖项。电影的巨大成功助推了余华小说的国际传播,该作品随后被译介为20多种语言,并在文学领域斩获多个重要奖项。

电影《活着》的创作历程中,余华的第二任妻子陈虹被视作推动其成功的重要助力。陈虹与余华的婚姻始于1985年,彼时他刚与第一任妻子潘银春在海盐县文化馆相识并步入婚姻殿堂。初婚时期两人曾共享甜蜜时光,但随着余华前往北京求学,两人渐行渐远。他留在北京发展的决定最终成为这段婚姻的终点,潘银春选择留守海盐,而余华则奔赴京华发展。在北京鲁迅文学院的创作环境中,余华与陈虹的再次相遇被他形容为"初见就被秒杀",这段姻缘似乎为他后来的文学突破注入了新的活力。

陈虹与余华因文学结缘,两人在集体宿舍的生活中逐渐萌生爱意。每当夜幕降临,余华总会牵着陈虹的手漫步街头,望着街边灯火通明的住宅中若隐若现的人影,心中难免泛起对拥有独立居所者的羡慕。他常自嘲道:"虽然我们暂时没有自己的房子,但至少还拥有这段炽热的青春岁月。"

1991年,余华与陈虹步入婚姻殿堂,两人租住着一间仅十平方米的简陋居所。某日午后,余华从短暂的睡眠中醒来,脑海中突然浮现出"活着"这个词汇。他回忆道:"当时便直觉这会成为我渴望书写的作品的题名。"随后,余华以美国民歌《老黑奴》为创作灵感,着手撰写《活着》。在写作初期,他时常遭遇创作瓶颈,便将手稿交予妻子陈虹寻求建议。陈虹在阅读后指出,可尝试改用第一人称叙述。余华采纳了这个建议,以主人公福贵的视角展开创作,最终顺利完成这部作品。谈及《活着》的成就,余华感慨:"若非陈虹的启发,这部作品或许难以诞生。"

余华在33岁那年迎来了人生中的第一个孩子。1992年底,他回到浙江探亲,返京后的一个月,陈虹在体检中得知自己已怀孕。面对这个意外的喜讯,她向余华询问是否留下孩子,余华略作思考后点头称"留"。由于孩子的到来出乎两人意料,余华便为他取了小名"漏漏",寓意"漏网之鱼",而正式的大名则定为余海果。

余华与儿子余海果回顾往昔,发现1991年至1995年间正是其创作巅峰时期——先后出版了首部小说《在细雨中呼喊》,并连续完成《活着》与《许三观卖血记》。然而在1995年完成《许三观卖血记》后,余华逐渐减少了小说创作,转而以随笔为主。这一转变与家庭责任密不可分:在余海果十岁之际,余华为其制定了读书计划,而该计划中前两部推荐的长篇小说正是父亲创作的《活着》与《许三观卖血记》。成年后的余海果更将《许三观卖血记》改编为电影。另一方面,余华坦言创作节奏的放缓与时代变迁及外界诱惑密切相关——中年后生活的琐碎与干扰使写作变得断断续续,常在完成一部作品的初期便失去兴趣,转而探索其他创作方向。他自嘲道:‘这是我人生中一个显著的缺点,它在我年轻时便悄然出现,如今依旧伴随着我。’

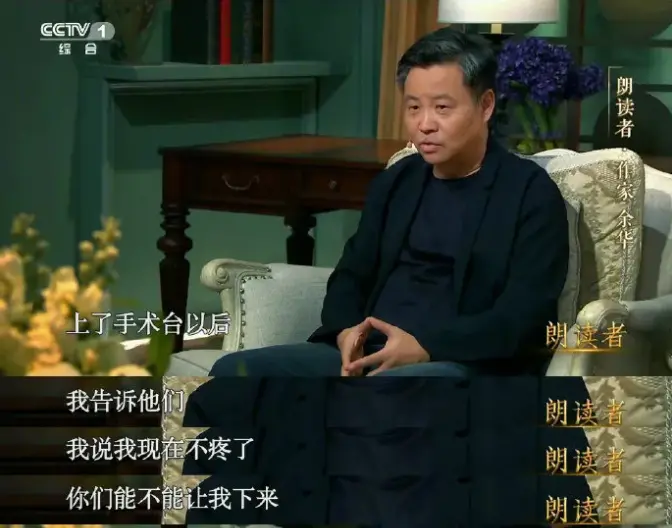

余华在2005年推出第四部小说《兄弟》,此后又于2013年和2021年相继完成《第七天》与《文城》。这些耗时多年创作的作品始终伴随着褒贬不一的评价,每部新作问世后,余华总会引发争议。部分读者认为其艺术深度有所衰退,也有观点指出其创作趋向商业化。知名作家王朔曾公开评价:"余华沉不下来,就没戏。躺在屋子里打不开自己的内心世界,所以跪得最狠。"面对这些声音,余华始终保持从容态度。他并未执着于超越《活着》的创作目标,反而坦承那部作品已达到自己文学生涯的巅峰:"我这辈子再怎么写,把自己往死里写,也写不出像《活着》这般广受读者欢迎的书了,老实讲,我已经没有信心了。"

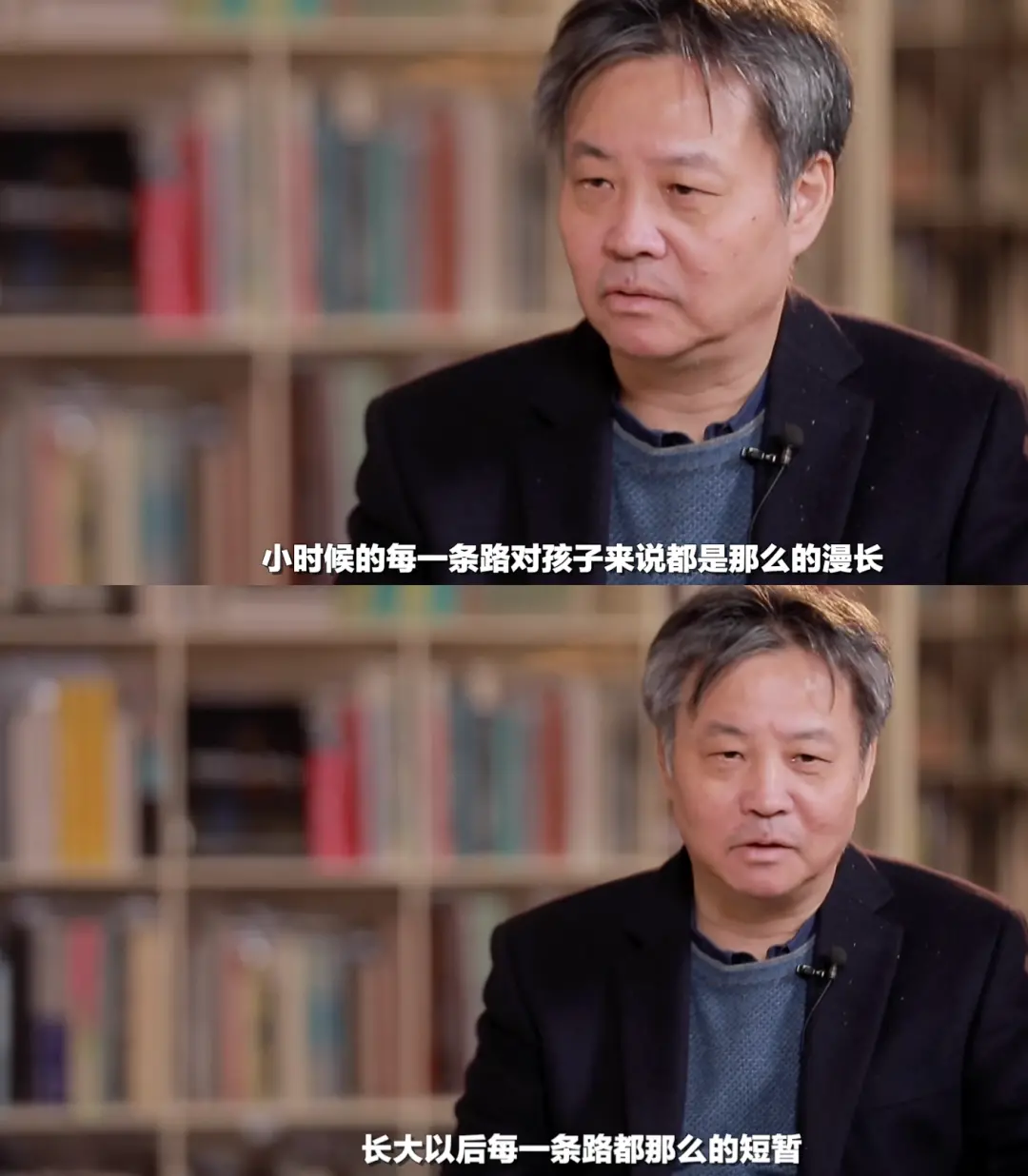

今年,余华迎来了63岁生日。他逐渐意识到,写作早已不再是年轻时的轻松之事,而成为需要极大体力支撑的劳动。曾经他能在书桌前连续写作两小时,如今却只能维持半小时的创作状态,身体已开始发出疲惫的信号。深夜伏案的场景也变得难以实现,如同天方夜谭般遥不可及。随着年岁的增长,这位文学大师偶尔会想起童年时期短暂居住过的杨家弄,那条仅200多米的巷子,对他年幼的心灵而言仿佛无尽长廊。他感慨道:"童年时每一条路都像是通向未知的漫长旅程,成年后的每一条路却总在眨眼间抵达终点。"

2020年初,巩俐向余华发送了一段珍贵的视频,画面定格在1993年张艺谋于山东周庄拍摄《活着》时的幕后花絮。彼时余华刚迎来新生命的降临,因育儿原因未能亲临现场。十八年后重观这段录像,镜头中摇曳的芦苇与当年的场景重叠,年轻的巩俐依偎在张艺谋身旁,被导演的幽默话语逗得笑出声来。余华在观看时不禁感慨道:"当年的张艺谋充满活力与激情,如今时光流转,他也悄然步入了人生的新阶段。"

巩俐与张艺谋在《活着》拍摄期间的合作成为一段被时光定格的回忆。影片完成之后,余华与张艺谋仅有过一次短暂重逢,那是在1997年张艺谋执导的《有话好好说》试映现场。此后多年再未谋面,这段未竟的缘分随着岁月悄然褪色。余华在观看了巩俐发送的视频后,仅用四个字回应:‘年轻时光’。他深刻体悟到,属于自己的黄金时代正如晨露般消散在时光长河中,那份被岁月打磨过的青春气息也逐渐模糊。

最新资讯

- • 《饥饿游戏:鸣鸟与蛇之歌》发布特辑 重回帕纳姆 -

- • 爱情喜剧片《除你都可》发布预告 R级火花四溅 -

- • 金狮奖《可怜的东西》发新预告 展现特立独行 -

- • 天舞动画和网飞合作 音乐片《咒语》明年上线 -

- • 体育片《赛艇男孩》发布预告 乔治·克鲁尼导演 -

- • 传记片《奈德》发布特辑 贝宁特训一年游泳 -

- • 《艾琳》发布预告 海瑟薇麦肯齐演绎致命吸引 -

- • 揭秘印第安人沉重历史 《花月杀手》发终极预告 -

- • 奥斯卡·伊萨克主演《但丁之手》 合作盖尔加朵 -

- • 《星愿》发布新海报 光明背后正邪对立 -

- • 美国电影哥谭奖公布提名 《我们都是陌生人》领跑 -

- • 热剧《好兆头》有望续订第三季 主要演员将回归 -

- • 《海贼王》剧集第二季运作中 继续冒险旅程 -

- • 《辐射》真人剧集发预告 定档明年2月开播 -

- • 漫威衍生剧《阿加莎》改名 邪恶女巫故事继续 -

- • 《世界尽头的谋杀案》发新预告 风格冷酷惊悚 -

- • 《死亡医师》第二季发布预告 聚焦著名外科医生 -

- • 新剧《化学课》发布片段 流浪军犬偶遇好归宿 -

- • 剧版《波西·杰克逊》发布特辑 传奇故事再启程 -

- • 《夜行神龙》将拍真人剧集 温子仁公司打造 -